強迫症(強迫性障害)と発達障害の関係 こだわりなのか?強迫症状なのか?

看護師 山田祥和

強迫症と発達特性は“似ているようで違う”

訪問看護の現場では、「几帳面すぎる」「確認行為が多い」「同じ行動を繰り返す」といった特徴を持つ方もいらっしゃいます。

一見すると強迫症(強迫性障害:OCD)のようですが、実際には発達特性(ASDやADHD)による“こだわり”や“不安耐性の低さ”が背景にある場合もあります。

この二つは表面的には似ていても、根本的な動機が異なることが多いのです。

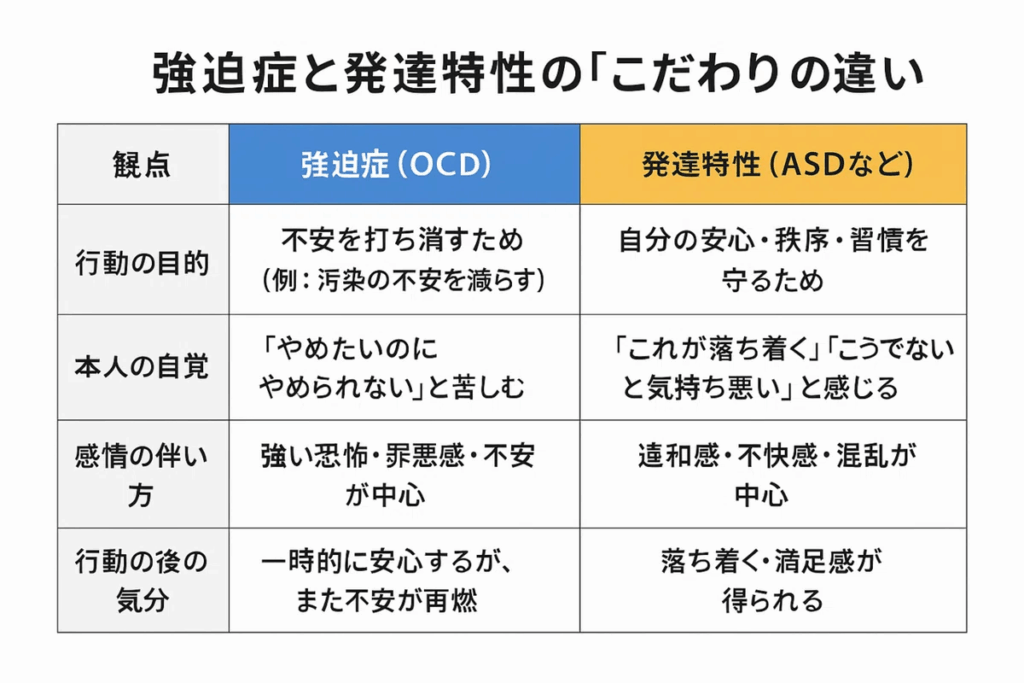

強迫症と発達特性の“こだわり”の違い

以下にまとめました。

つまり、強迫症は「不安から逃れるため」、発達特性は「安心を保つため」という違いがあります。

強迫×発達特性という重なりも多い

実際の支援現場では、強迫症と発達特性が併存しているケースも少なくありません。

たとえば、

ASD傾向の「完璧主義」「曖昧さへの苦手意識」から強迫症が悪化する

感覚過敏や潔癖傾向が“汚染恐怖”と結びつく

ADHDの「確認ミス」への不安が、確認行動の繰り返しにつながる

このように、発達特性による脆弱性が、強迫症状を“強める燃料”となることがあります。

そのため、支援では「どちらの側面がより強いか」を見極めることが大切です。

支援のポイント①

「不安」なのか「習慣」なのかを見極める

現場でまず確認するのは、

「この行動は不安を避けたいのか、それとも習慣として安心したいのか?」という点です。

例えば、

手を洗わないと「病気がうつる」と思う → 無駄なことはわかっている→強迫症的傾向

手を洗わないと「気持ち悪い」「スッキリしない」 → 手を洗わないと気が済まない→発達特性的傾向

本人が“何を避けたいのか”を丁寧に聴くことが、見立てと支援方針を分ける鍵になります。

支援のポイント②

環境調整と安心感の確保

発達特性が強い場合、環境やルールを整えることで安定しやすくなります。

見通しを立てる

ルーティンを崩さないよう配慮する

曖昧な指示を避け、具体的な言葉で伝える

一方で、強迫症が中心の場合は、少しずつ「不安と共に生きる練習」を支援します。

不安があっても確認しない練習

洗う回数を1回減らす挑戦

安心できる人と一緒に「やらない経験」を積む

このように、“安心させる支援”と“挑戦を支える支援”のバランスが重要です。

支援のポイント③

本人を責めず、意味を理解する

支援者や家族が「なぜそんなことをするの?」と思う場面も多くあります。しかし、本人の中ではその行動は浮き輪であり、転ばないための杖であり、「生き延びるための戦略」であることがほとんどです。

「その行動にはちゃんと理由がある」

この理解が、支援者・家族・本人の関係を安定させます。

非難や否定、批判よりも理解から始まる関わりが信頼を築く第一歩です。

強迫症と発達特性の「ちがい」を知ることは、やさしさにつながる

強迫症も発達特性も、根底には「安心して生きたい」という切実な願いがあります。

支援者は、“行動の見た目”に惑わされず、その背景にある「不安」「感覚」「秩序へのこだわり」を理解することが大切です。

「治す」よりも「一緒に生き方を探す」支援こそが、現場の実践の本質だと感じます。